幸福教育

积极语言的三个指向——指向未来、指向希望、指向目标效果,如何见效?

上传时间:2014-05-29 23:30:39 来源:本站 浏览: 次

一、积极语言为什么有用

【案例一】

全国家长管理群的“梅”2012-4-6说了一个事,我觉得非常普遍,就是:你让他(孩子)做什么事都会说不,说得多了我都嫌麻烦,好比早上起床,叫他几遍都不动。

当时,我看到“梅”提这个问题时很想向她表示感谢,因为她提了一个令无数家长头疼不已的问题。也很想回复,但一想,还是拿到讲座中集中讲一下可能更好。

这和去年我碰到一个例子特别像。

孩子(男生)上初中二年级,孩子妈妈是一位心理学博士,妈妈说:他最着急不是孩子的成绩,而是孩子的习惯问题,如早晨叫了N多遍,他都不起床,而且你越叫他越不起。

问妈妈:你为什么叫他起?

妈妈答:想让他早起,可以多一些时间准备材料或抽出时间背背书,到学校不会那么紧张。

再问妈妈:对呀,你的出发点很好啊,他为什么不起?

妈妈答:我也不知道。

问(代表问妈妈):你都说什么呢?

答(代表妈妈答):赶紧起床了,老是赖在床上,一天不如一天。

问:这话管用了吗?

答:不管用。

问:你还说什么呢?

答:我就是着急,有时说:快起来背点英文。别老是浪费时间。

问:那怎么办呢?

答:用闹钟给他上闹铃,上那种响好多次的那种,每隔三分钟响一次。看他起不起。

问:起了吗?

答:不起,更烦了。出门前甚至连早饭都不吃了。有一次,我怕他不吃早饭受不了,拉住他,结果他一摔门就出去了,嘴里还甩出一句话:有完没完,老子就不听你的。

问:孩子长大了,你是不是觉得他逆反了?

答:可不是嘛,太逆反了。原来儿子是挺听话的,我自己是学心理学的,我原来一直认为,我多少懂点心理学,比普通家长会强些,一定能用心理学的方法教育好孩子,让孩子顺利度过青春期,可也没有躲过去。我明明知道孩子十五六岁时有哪些特征和问题,可为什么我们做不到避免这些问题发生呢?我困惑不解。

问:青春期有什么特征呢?主要问题是什么呢?

答:主要是情绪不稳定,异性交往有些把握不好度,和父母、老师沟通容易出现矛盾,焦虑程度增加,世界观逐渐形成,他们对自己的认识和他们真实的情况可能会有些不符,但他们自己不这么认为。

问:你对孩子的了解是很深刻的,既然知道孩子情绪在这个年龄会情绪不稳定,我们家长是希望他更不稳定,还是希望他稳定下来?他们和父母沟通困难、焦虑程度增加,我们是希望让他越来越不愿意和家长沟通,越来越无助,还是希望他愿意听父母的,能够从父母那里得到支持?

答:当然希望孩子和父母良好沟通,我们都是为孩子好的嘛。我们说他是因为着急,我也不想说他。

问:呵呵,好。我们看看,“赶紧起床了,你老是赖在床上,一天不如一天。”“快起来背点英文。”“别老是浪费时间。”有没有促进孩子愉快情绪,让孩子一大早第一件事就处在稳定情绪中?哪句话是让孩子感受到和父母的沟通很畅通?

答:好像没有。

问:赖在床上,一天不如一天,老是浪费时间,是你希望的吗?你说这话时是什么心情?你自己平静呢,还是烦躁呢?

答:烦,急。

问:孩子喜欢听吗?

答:我明白了,应该改变一种说话方式。

问:你希望的是什么?一定是儿子早起,不浪费时间,一天比一天好。那么,就按照这个思路去说,说那些能给孩子做这事提供能量的话,而不再说那些相反的、减少孩子做这事的能量的话,可以尝试吗?

答:当然可以。

这位心理学博士妈妈明白了,我常说儿子“你这不行,哪不行,”“你一天不如一天”“你越大越不听话”“学习还没搞好,还想做这做那”“以后一定考不上好学校”等等的抱怨、着急、负面的话没有积极作用,反而不明智地强化了我和孩子都不想要的行为。以后,要转变语言模式,变减能量的话为增能量的话,变消极打击的话为积极促进的话,凡遇到我期望孩子做的事,都按“如何去做”那样从正面引导着说,而不是靠“制止孩子别这么做”那样去说。

你老赖在床上,一天不如一天,老是浪费时间……这类话,请问家长们,你们说过吗?事实上,在早晨起床这个事件中,我们认为正确的、所希望看到的行为是“孩子到点就起”,“起床之后能自觉背点书”,“能够主动整理好学习用品”,“想一想今天都要做什么”。

二、积极语言既是肯定的语言,更是指向未来的语言,让孩子感到愉快

分析一下为什么要说正向的话?要促进或引导孩子正向行为的发生,家长的语言模式就不要去强化那些不希望孩子发生的行为,而要应用积极语言层次中“总说”和“多说”词语,如下所示:

HAPPY语言模式层次水平

|

层次 |

示 例 |

特 征 |

归因 |

|

总说 |

我同意,我欣赏,我尊重,我期待,我相信,我理解,有道理,有新意,有收获,有希望,有提高,有进步,是有原因的 |

正向肯定,提出指向未来的建议和有目标效果的行为(理想状态) |

激励、引导、自我实现 |

|

多说 |

行,好,是,对,可以,试试,能做,想干,做得了,会成功 |

先正向肯定,再指出“NO”的原因,提出建议,让人感到有希望 |

认可、肯定、尊重 |

|

少说 |

不行,不好,不是,不对,别动,没长性,没出息,不努力,不认真,不专心,不理想,不争气、不求上进,没救了,不理想,不能做,不想干,不愿意,做不了,都不会 |

“NO”语言,否定他人 |

不相信他人 |

|

不说 |

讨厌,淘气,捣乱,烦人,罚站(抄),累人,笨,傻,蠢,差,窝囊,马虎,浮躁,骗人,撒谎,蔫坏,让人失望,老失败,拖后腿,很糟糕 |

负向肯定 |

降低自尊 |

|

禁说 |

混蛋、滚出去,不要脸,让警察抓你,抽你,打死你,不要你了,都不理你 |

恶语 |

剥夺爱和归属 |

当孩子某天在正常时间起床时,一定要马上积极强化一下,可以说成:“不错,今天按时起床。好,有进步。”(正向肯定)

发现孩子有自觉背书的情况,也马上预以肯定:“相信你能坚持哈。”(表达对孩子的信任)

一旦孩子保持几天,或偶尔隔几天能做到到点就起,要及时将这个行为延伸,说:看样子,在别的事情上,你也能做到能够坚持。(对孩子未来提出新的期望)

但中国家长有个特点,孩子做得好的时候,常常被家长认为是应该的,被家长“视而不见”,而当孩子做得家长有点不如意时,却觉得是不能允许的。其实,孩子做得好和做得不好,对于孩子来讲同等重要,这叫做“双方面论”。孩子的优点和缺点同样重要,甚至,优点会更重要,因为优点是帮助孩子取得成功的重要影响因素,而不是缺点更能让孩子们成功。所以,要能够迅速看到孩子的优点,尤其当孩子进步的时候,那怕是很小的进步。

一系列积极、正向的语言,可以刺激孩子的愉快体验,而愉快体验本身就能够维持孩子的行为,激发孩子主动做事的动机,帮助孩子塑造坚持做某事及做好某事的信念。

而“你老赖在床上,一天不如一天,老是浪费时间”是语言层次表中的“少说”和“不说”水平,这类词语告诉孩子你“不行”,你“没长性”,你“没出息”你“差”……长期这样表述,孩子可能会说出来,或不说出来而在心里想,“我就这样,你怎样着”,行为上将越来越向着“不行”“没长性”“没出息”“差”方向发展。那时,家长将后悔莫及。

总之,对想要的行为进行正向强化是家长一定要注意的关键问题,总说和多说都是积极地肯定现在,指引孩子行为向着未来所期望的方向发展。指向未来的话更有意义,更容易激励人去努力、去发展、去想办法。如果家长能够通过积极语言强化孩子的每一个小进步,向孩子反馈对孩子正确行为的满意态度,能够有效帮助孩子达到家长所期望的目标,这种家长的语言模式就是积极的,是能够很好地塑造孩子的行为和习惯的。

【重点】愉快体验本身就能够维持孩子的行为。

举个简单例子,很多女性说,我其实就想听我老公说几句好话,他就是不说。所以,会说好话的老公,就被太太喜欢,这位太太就特别爱给老公做这做那。其实老公并没多做什么,而是说了让太太高兴的话,让太太愉快了,就维持了太太愿意为老公做事的决心和信心。

三、积极语言让孩子感到容易做得到,也能看到希望

【案例二】

再举一个例子,不知常见不常见。

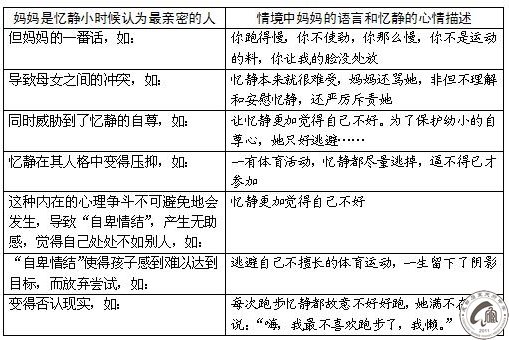

妈妈说女儿“你不是运动的料”

忆静14岁,在北京一所重点中学读初二。她讨厌所有体育活动,每次体育课都找借口请假,从不参加运动会。其实,忆静的协调性非常好,体操动作做得十分标准,她仰卧起坐,一分钟可以做60多个,她是班上做得最多的。但她特别不喜欢体育,为什么?这要从她小时候说起。

忆静刚上小学四年级时,班上举行一个小型运动会,孩子们比赛跑步、跳远、跳绳和扔沙包。忆静跳绳跳得不错,但其他三项都是班里垫底的,尤其是跑步,跑了个倒数第一。忆静的母亲觉得女儿给自己丢脸了,很没面子,回家就数落她:“你怎么跑那么慢?你没看别人都拼命跑,你怎么不使劲呢?”忆静没有取得好成绩,本来就很难受,听到妈妈骂她,便哭着说:“我真的使劲了。妈妈,对不起……”妈妈听到女儿这么说,指责得更厉害了:“你怎么那么笨?使劲了还跑那么慢!你让妈妈的脸往哪儿放?我看你就不是运动的料!”

从此以后,一有体育活动,忆静都尽量逃掉,逼不得已才参加。她怕别人笑话她跑得慢,所以,每次跑步她都故意不好好跑,别人问起她怎么那么慢,她就满不在乎地说:“嗨,我最不喜欢跑步了,我懒。”

忆静妈妈万万没有想到,自己的爱面子,给女儿的一生留下了阴影。其实,每个孩子都有积极向上和被表扬的愿望,忆静在运动会上没拿名次,她自己已经觉得很沮丧了,妈妈非但不理解和安慰她,还严厉斥责她,完完全全否定了她的运动潜质,让忆静更加觉得自己不好。为了保护幼小的自尊心,忆静只好逃避自己不擅长的体育运动。

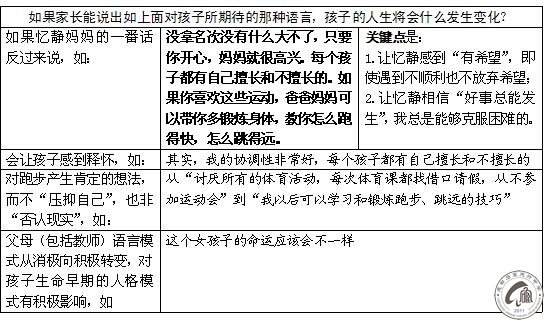

如果当时妈妈能够告诉忆静:

1、没拿名次没有什么大不了,这本来就是娱乐,只要你玩得开心,妈妈就很高兴(内在含意是“孩子,我能理解你的感受”,总说层次中的语言)。

2、每个孩子都有自己擅长和不擅长的,况且也没有人教过你跑步、跳远的技巧(言下之意告诉孩子做事情是有方法的,如果有了方法你就会好起来,引导孩子想去寻找方法)。

3、如果你喜欢这些运动,爸妈可带你多玩玩、多锻炼身体(让孩子感到自己可以做到

4、教你怎么跑得快,怎么跳得远(让孩子看到希望)。

5、你看好吗?”

我想,这个女孩子的命运应该会不一样。

【案例总结】

我们结合博士妈妈和运动会妈妈两例,来深入分析并小结一下:

防御机制是人格必需的组成部分。来自外部环境和内部欲望的挑战威胁着人们,使人感到焦虑。这种威胁可能是我们与关系亲密的人之间的冲突,也可能是对我们自尊的威胁(尴尬、愧疚、自卑等)。防御机制是指人们为了保护自己而压抑自己,或否认现实等。

上面心理学博士妈妈的儿子,其心理活动也类似女孩儿忆静。看完忆静妈妈和博士妈妈与孩子对话的案例,我们来分析一下,孩子最亲近的人对孩子的心情、心理、人生,有什么影响,这些影响时时发生在孩子身边,如果是积极影响,那是非常好的,但如果类似上面这样的消极影响,那就有点可怕了。

语言时时、处处都在发生,怎么说,说什么?是没完没了地说,还是有节制地说,是大声喊,还是轻声说,是情绪稳定地说,还是抱怨生气地说,是说“我理解你的想法”“我相信你一定是有道理的”“我喜欢你今天的样子”“你做得不错”,“很欣赏你那么努力”,还是“不行”“别这样”“你简直没救了”“你太笨了”“我对你一点不报希望”“你太让我丢脸了”,结果将完全不同。

可有些家长的语言已成习惯,就像上面的博士妈妈,一看到儿子起床晚就说“你一天不如一天”,忆静妈妈则说“你怎么那么笨”。正是这些习以为常、父母脱口而出的话,却常常无数次地伤害着宝贝孩子们,可家长自己却全然不知。其实这些话,有时还会破坏夫妻之间的感情,还会间接影响家庭关系。所以,我建议家长朋友们,千千万万不能想说什么就说什么,尤其不能太多地说那些 “情绪话”,就是只发出不满情绪的话,那些话不能给孩子指出要做什么,更不能给孩子未来带来希望。情绪话大多是语言层次中“少说”“不说”和“禁说”的话,都是没用、没意义的话,一方面降低孩子的自尊,一方面剥夺孩子应该得到的爱,家长自己也不舒服、不高兴。

【重点】积极语言很有影响力,消极语言却有杀伤力。如果不想杀伤孩子,就多说积极语言。

四、积极语言的具体应用——如何见效

首先,家长(包括教师)应对孩子有如下期待:

1孩子是有追求的,他(她)知道自己要什么并会去做充分准备。

(忆静在运动会中真的使劲了;儿子是想努力早起的)

2孩子能够以积极心态看待现实生活,高高兴兴地生活在现实中。

(让忆静知道虽然没有取得名次,但还有学习、锻炼、争取的机会;初二学习虽然越来越紧了,儿子还能够对生活中的事情感兴趣,有热情)

3好事总会发生,孩子对未来充满信心,相信幸福可以掌握在自己手中。

(这个品质就是我们俗称的“对未来有希望”。希望,在孩子那里,是非常非常重要的品质,这是孩子坚信自己能战胜困难的重要支持信念)

我们成年人也一样,如果对什么事情失去希望,没了信心,就一定不想做了,很想放弃。但如果有希望,你自己会努力找到方法去做。重庆教科院王院长给大家分享的《累与不累》http://blog.sina.com.cn/s/blog_9d4885d201013041.html,我特别喜欢,其中有“乐观不累,悲观才累”“身累不累,心累才累”,正是说明这个道理,人不怕多做事,就怕悲观失望,悲观失观的人什么都不想做,但却累得要死——心累。

其次,家长怎么说就算说到了关键点上,这些关键点对孩子将产生什么影响。

表中楷体字是忆静的心理活动。这里列举的语言只是示例,在类似的情境中,家长们可以创造性地应用积极、向着未来的话与孩子沟通,打、骂、嚷、讽孩子都很难让孩子形成好的行为习惯。而积极语言及积极行为会带来令你满意的结果:孩子逐渐形成你所期望的行为。

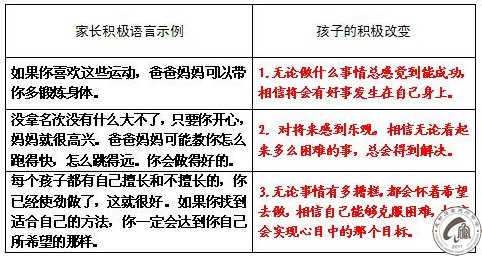

五、结果:孩子确实可以形成哪种行为或改变哪些行为

这个表【重点】是说:让孩子对未来有希望有多么重要!

所以,当孩子出现错误及问题时,既要让孩子去改正错误,也要让孩子对改正错误感到有希望。

前几年,我参加一个心理健康教育方面的文章评审,其中,有些家长,也有些老师,写道:经过我的批评教育,经过我无数次的家访,经过我耐心的辅导,终于让孩子在我面前低下了头。我看到这些文章时,不免为孩子们捏着一把汗,为孩子们感到痛心,更为教育的无法、无助和无奈感到悲哀。学校教育和家庭教育,当把孩子搞得低下了头就是教育的“成功”吗?就是把孩子搞得听话了吗? 当孩子低下了头,能否说明孩子从内心深处与老师或家长保持一致了?他真的服从了吗?他是真心体会到家长或老师的“爱”了,还是更“恨”家长或老师了?孩子们是弱者,当他们没有办法说服家长或老师时,他们会不会假装服从?

当我们调查那些自杀“未成功”,就是还活着的孩子们时,大部分孩子都说,我完全是在被羞辱中长大,承受着巨大的精神折磨,被家人语言痛骂,被老师语言羞辱,而来自同伴的则是语言冷漠,被冷漠也是被侮辱,大分部孩子还伴随着身体上不断造受伤害,这些都让他们无力、无颜、无心再活下去。这些孩子们的“控诉”让人听了心痛。居然有的父母一点都不注意自己说的话,没完没了、没头没脑地批评、指责孩子,怎么难听怎么说,全然不知孩子有多么痛苦。

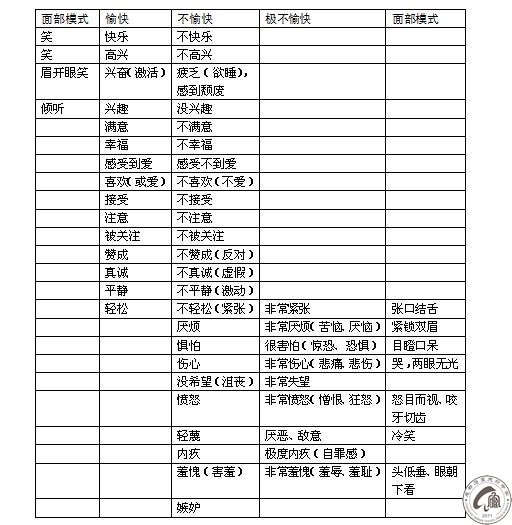

下面给大家一个表,可以很清楚地看到,什么语言能导致孩子产生什么样的感受,愉快感受一定会让孩子有个愉快的人生。最左列是可以看得到的快乐表情,左2列是当人愉快时的情绪感受,中间一列是人不快乐时可能出现的情绪感受,右2列刚是人极不愉快时的情绪感受,最右列是极不愉快时,人表现出来的面部表情。

大家看这表的右下部分,“极不愉快”栏,如果孩子有这些感觉,或孩子们自己说过“我现在怎样怎样”,就说明孩子处在“极不愉快”中。那么,我想问:我们一定是想让孩子生活得“愉快”吧?而右下角的最后一条“面部表情”:头低垂,眼朝下看,说明孩子很可能感到羞愧、羞辱、羞耻,如果多次让孩子处于这种状况,孩子表面看上去“听话”“驯服”了,但实际上很可能暗含着极端行为的倾向。

家长们一定注意,如果发现孩子处于右下角的情况,尤其孩子常用右下角的词汇描述自己时,要格外关注,孩子出现过或常常出现右下角这些表情时,更要加以关注,并要加倍爱护孩子,以防万一。所以,我们作家长的,尽量用积极的话,促使孩子向着左上角的描述词汇上努力,而达到这些词的描述,就都能有效激励孩子自发地向着你所设计的目标发展,比如说,让孩子感受到爱,这个很重要。家长常说,我是爱孩子的,我不爱他能这么管他吗?但家长要明白,不是你爱他,他就能感受得到,他就喜欢,只有让孩子感受到的爱,才是真正的爱,如果让孩子“恨”起父母了,那一点都不能说明家长在爱孩子,只能是家长心里爱孩子了,但行为没有爱孩子。

爱包括两个方面:一方面是家长对孩子全心投入、全部关注的心理倾向和心理感受,这个家长都能做得到;一方面是家长对孩子全力投入、全部关注的行为表现,这个行为表现还分为两个部分,一部分是积极的行为,一部分是消极的行为。如积极地鼓励孩子、从正向引导孩子,就是积极的,就容易让孩子感受到你对他的爱,如果是消极的、打击的,孩子则不容易感受到父母的爱,甚至远离父母。

所以,爱,只有当别人感受到时,才是真正的爱。正如现在年轻人常说:你爱我,我爱她,而她又爱别人。这说明什么,说明“付出的爱没被人接受,这个爱是不完整的。只有当这个爱被感受到、被喜欢、被接受,才有意义”。

我们家长在全心关注孩子时,一定想办法让孩子喜欢你的爱、接受你的爱,溺爱、宠爱,孩子也都是不喜欢的。

【重点】 只有当孩子感受到的爱,才是真正的爱。

最后,我再给大家两个示例,一个是从哪几个方面去培养孩子有坚持性,一个是从哪几个方面去培养孩子比较自律,这些都是家长非常希望孩子具备的。

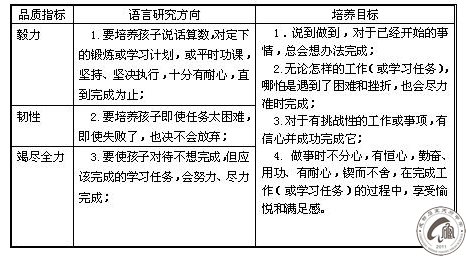

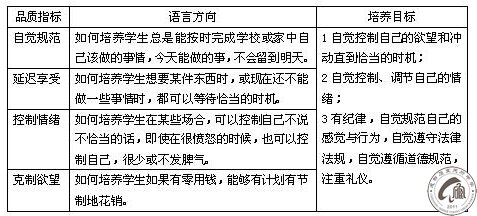

“品质指标”代表这个品质的组成部分,如坚持性由毅力、韧性和竭尽全力构成;

“语言研究方面”代表我们说话时应该向着什么方面去说,即努力向着期望的方向说,让孩子感到有希望,设想让孩子照着这样去做;

“培养目标”代表家长(包括教师)如果坚持按照“语言研究方面”去说,孩子的好品质、好行为习惯容易养成,将会得到令人满意的结果。

培养孩子有“坚持性”的几个方面

培养孩子有“自律性”的几个方面

可以一目了然地看到,当希望孩子成为有坚持性、有自律性的话应该从哪些方面说话,这是我们一直在深入研究的课题。有上千的中小学老师们都参与到这个课题研究中来了,都在积极尝试。今天,我推荐给家长,希望对家长更奏效。

在上次家长讲座后,有的家长已经问我要过,针对孩子具体的发展方向(“品质指标”)应该怎么说,现在提交给大家,这个是方向,长期坚持,一定奏效。

【重点】 最值得注意的是,一定从正面去说,向着你所希望的方向去说。

优秀、热爱孩子、具有奉献精神的家长们,你们一定会有一个让你非常自豪的宝宝。祝家长们都有可爱、懂事的孩子。